| 多聞寺(奥州市江刺区)概要: 多聞寺は案内板によると「悲劇の名将と世にうたわれた源九郎判官義経は、兄の頼朝に追われ、文治5年(1189年)4月、平泉の高館において31歳を一期として自刃したが、短くも華麗だったその生涯を想い"義経は、その一年前にひそかに平泉を脱し、北をめざして旅に出た"という伝説を作りあげたのである。世にいう「判官びいき」であろう。その伝説の1つに、"平泉を脱出した義経主従は、その途中にこの多聞寺に投宿し、その謝礼として鈴木三郎重家の「笈」を置いて去った"と伝えられている。この多聞寺は、明治5年の火災ですべてが灰になったため、今はその「笈」も見るすべもないが、広い境内には「弁慶の腰掛の松」と名付けられた老松などもあったという。」とあります。

多聞寺の創建は不詳ですが、伝承によると嘉祥3年(850)、平安時代初期の天台宗の高僧として名高い慈覚大師円仁が自ら本尊となる毘沙門天像を彫刻し開かれたと伝えられています。岩手三十三観音霊場第32番札所(札所本尊:十一面観音菩薩・御詠歌:ふるくより 伝えられたる法灯に 今新らしき 願いたてまし)。江刺八十八観音霊場奥之院(札所本尊:毘沙門天)。山号:岩谷堂山。宗派:真言宗智山派。本尊:毘沙門天。

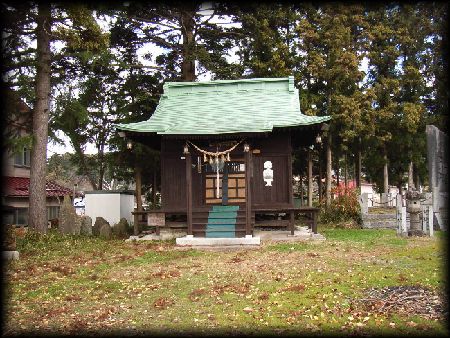

多聞寺:上空画像

【 参考:文献等 】

・ 現地案内板-岩手県観光連盟

|

|